2019年11月29日 1602号【すべての人に年金を/消費税導入の口実に使われた社会保障「改革」/生活できる最低保障を】 |

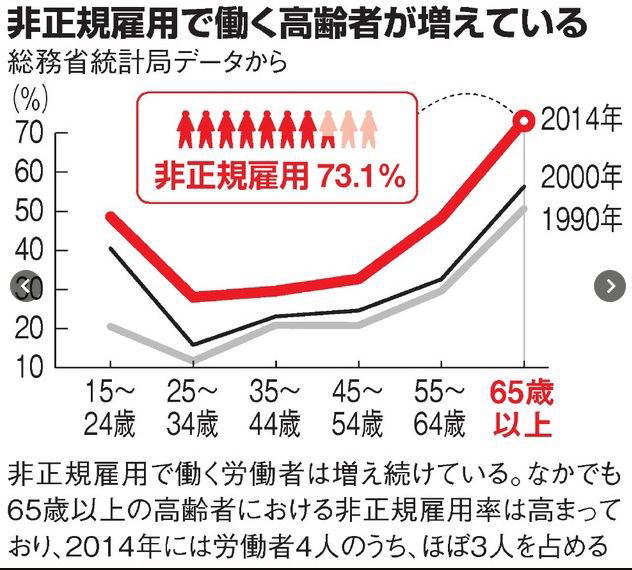

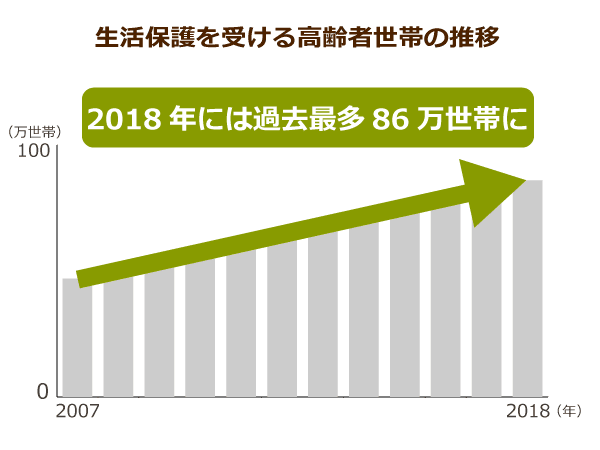

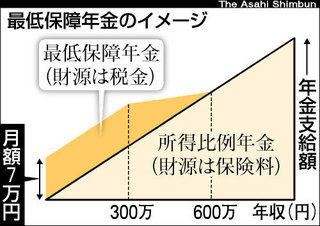

| 「豪雨でも炎天下でも『働く場所があるのは救い』」―こんな見出しの記事が朝日新聞(11月10日付)に載った。「73歳警備員 年金は夫婦合わせて月6万円」とある。夫婦は家賃6万6千円のアパート暮らし。二人の年金は家賃にも足りない。生きるために働かざるをえない現実がある。 働く高齢者が増えている。その背景には、年金だけでは生活できない低年金者・無年金者の存在がある。 今年7月、生活保護受給世帯162万9千世帯のうち89万7千世帯が高齢者世帯だった。高齢者の生存権を保障するため、生活保護を支給するのは当然だ。その上で、年金制度の拡充が必要不可欠となっているのだ。  年金充実を急げ無年金・低年金者が急増する時期が来る。就職氷河期といわれる世代(30代後半から40代)を中心に非正規労働者と無業者が大量に生み出されてしまった。この世代は団塊ジュニア世代(40代後半)とも重なり、その数は多い。20年〜30年後、この世代が高齢者になり、非正規と無業のままに高齢期を迎えるとどうなるか。財政負担の予測がある。経済誌『週刊ダイヤモンド』(2018年4月7日号)は「潜在コストは30兆円超え」とする衝撃的な試算を発表した。生活保護費が30兆円を超え、財政が破綻すると警鐘を鳴らしたのだ。この試算はあくまで生活費に当たる生活扶助のみであり、医療や住宅などの扶助は考慮されていない。実際は60兆円程度になる。現在に当てはめれば、国家予算100兆円の6割近くが生活保護費となる試算なのだ。  この現実を安倍政権が知らないはずはない。ところが、政権がやっているのは公的年金の削減(年金の減額、年金支給開始年齢の引き上げ)と保険料の支払いが困難な不安定就労の押しつけである。 もとより、高齢者の生活を支えるためには所得に限らず、医療や介護、住居などを含めて総合的な施策が必要とされる。必要で最適な水準がどんなものなのか、をそれぞれの項目ごとに検討すべきである。 所得を見れば、公的年金の占める割合が61・1%と最も高い(厚生労働省「平成30年国民生活基礎調査の概要」)。公的年金が高齢者の生活に不可欠であり、その充実が重要な課題となる。就職氷河期世代を襲う深刻な問題を放置するわけにはいかない。 鍵は財源問題公的年金制度の充実策として、最低保障年金制度が提案されてきた。保険料納付の有無、額の多少を問わず、だれもが一定額の年金を受け取れるというものだ。その財源は、保険料ではなく税金を主にした公費に求める。いまの保険制度では、給付を受けるには保険料納付の義務を果たさなければならない。しかも決められた条件(10年加入など)に外れると支給されない。条件を満たしても納入した保険料が少なければ、給付額は低くなってしまう。つまり、排除の論理が組み込まれているのだ。無年金・低年金の問題はここから発生している。 では、どうすればいいのか。保険制度とは異なる仕組みを作ればいい。一切の条件を付けずに基礎的な年金を支給するのだ。 この考え方は30年以上前から提唱されてきている。2000年代に入ると、政党や団体、新聞社、政治家、研究者などがそれぞれの案を打ち出していた。自民党議員や財界、連合なども提案していた。たとえば経団連(当時)は、98年7月に「国民が信頼できる公的年金制度の再構築を」との提言を発表し、「高齢者にとって最低限の生活保障を行う」ことを掲げた。ただし資本の意図は別にある。社会保険の企業負担を減らし、税構造を変えようとしたのだ。その後の展開がそれを証明している。民主党政権下でまとめた「社会保障・税一体改革大綱」(12年2月)に最低保障年金が盛り込まれた。「消費税を財源に月7万円」。だが、最低保障年金制度は消え、消費税増税に道を開いただけだった。とはいえ、深刻な現実の前に最低保障年金制度の構想を否定することはできない。 つまり、この制度実現の鍵は財源問題にある。税とはいえ消費税であってはならない。逆進性の強い消費税増税は最低保障の意味をまったく損なう。法人税と所得税を以前の税率に戻すだけでも十分に財源を確保できることを強調しよう。 日本共産党や社民党は今年7月の参議院選挙公約に最低保障年金制度(基礎的暮らし年金)を掲げた。その必要性と緊急性はきわめて高い。  |