2021年04月16日 1670号【デジタル関連法 政府が譲らない点/「データは個人のものではなく公共財」/民主主義強化につながる対案を】 |

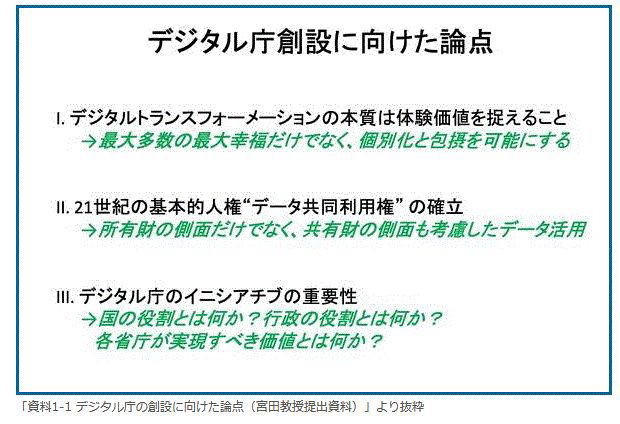

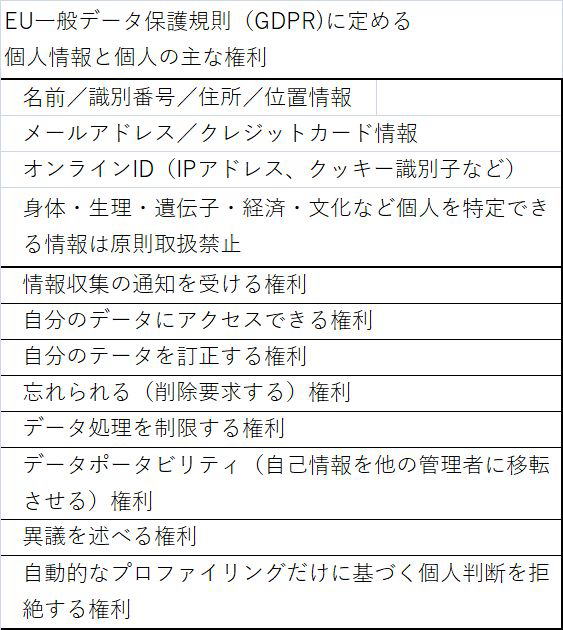

菅政権が”看板政策”というデジタル庁設置を含むデジタル関連法案。重要法案であるにもかかわらず、充分な審議時間を保証せず、早期成立をもくろんでいる。マスコミもほとんど報道しない中、その危険性を早急に拡げる必要がある。デジタル関連法で何が攻防となっているのか。資本主導のデジタル化にどう対抗すべきなのか。厚かましい「21世紀の基本的人権」デジタル関連6法案のうち、「地方公共団体情報システム標準化法案」を除く5法案が一部修正で衆院内閣委員会を通過した(4/2)。政府は個人情報保護の強化修正には応じず、付帯決議を受け入れた。決議は、行政のもつ個人情報の目的外利用、第3者提供について、要件となる「相当の理由」「特別な理由」の認定を厳格に行うこと、個人情報保護委員会が監視することとしているが、なんの歯止めにもならないのは明らかだ。そもそも保護対象となる個人情報が限定されている。たとえメールアドレス。これは保護対象なのか。 政府の解釈は、行政機関、独立行政法人等が守るべき個人情報保護法では個人情報であり保護の対象だが、民間企業を縛る個人情報保護法では、個人情報にあたらず保護しなくてよいとしている。今回の関連法案では、この3つの個人情報保護法を民間企業向けの個人情報保護法に統一する。つまり、行政機関の持つ個人情報のうち保護対象を狭めようというのである。この議論には個人情報保護委員会も加わっているのだ。 狙いは「保護」の解除デジタル関連法にかける政府、資本の狙いはここにもよく現われている。個人情報は保護するものではなく、自由に利活用できるものにしたいのだ。デジタル関連法案のワーキンググループ(20年10月28日)ではこれを「データ共同利用権」だと主張し、こともあろうに「21世紀の基本的人権」とさえ命名している。「データは同時利用が可能であり、排他的所有を前提とするルールはなじまない」。だから、データは個人のものではなく、「相当な公益性がある場合に、データ利用を認めるものとすること」を要求。がん登録法では本人同意なくデータ収集・利用がされていると例にあげ、本人同意やデータ収集者の許諾は不要だというのである。 確かに、データの集積・分析により得られる知見が市民生活の向上に役立つことはある。たとえそうであっても、本人の同意を抜きにしていい理由にはならない。問題は、「公益」の下にデータが資本の私的利潤の源とされないようコントロールできるかどうかにある。  争点は「自己情報コントロール権」どう対抗するのか。個人情報は個人の所有物であり、「保護」が原則であることを譲らないことだ。この点で参考となるのがEUのGDPR(一般データ保護規則)だ。EUは基本憲章で「個人データ保護の権利」を基本的人権として保障している。フェイスブックなど個人情報の大量流出事件が頻発する事態に基本的人権が守られていないと市民の批判は高まった。EUは2012年から数年かけGDPRをまとめ、18年から施行している。 日本の個人情報保護法との違いは、まず保護対象となる個人情報の範囲だ。日本政府が保護対象を極力狭めようとするのに対し、GDPRでは「自然人に関するすべての情報」が対象となる。メールアドレスは当然保護対象だ。 他にもある。日本の場合、仮名加工したデーターは個人情報ではないとしているが、GDPRでは、依然として個人データとして保護対象としているのも大きな違いだ。 本人同意を厳格に決定的な違いは、自分の情報の利活用は本人が決める権利(自己情報コントロール権)を基本的人権としているところにある。日本政府が「自己情報コントロール権を定めた法はない」(マイナンバー訴訟などで主張)とする立場とは、きわめて対照的である。では、GDPRには具体的にどんな権利を認めているのか。まず、情報管理者が個人情報を収集する場合、本人に通知しなければならない(情報権)。本人から開示請求があればコピーをわたさなければならない(アクセス権)。自分のデータが不正確な場合は訂正させる権利や望まないデータを削除させることもできる(忘れられる権利)。 GDPRはデータの利活用を禁止するわけではない。日本との違いをあげれば、転用などの際の本人同意を厳格に求めていることだ。また、本人に重大な影響を与えるプロファイリングは原則禁止している。信用スコアをローン条件に反映させるなら、どんなデータを元にしたのか本人に開示しなければならない。 個人情報が誰のものなのか。このとらえ方次第で、保護の制度や仕組みの決定的な違いとなってくるのだ。  自治の拡充は市民の闘いがベースデジタル化により利用可能となったビッグデータは、グローバル資本にとってあらたな宝の山といえる。個人データは石油と似て、あたかも自分の資源であるかのように資本が独占し、わずかなコストをかけるだけで莫大な利潤を生み出す。だが一方で、デジタル化はきわめて多くの人びとが同時に自らの意見を表明する手段にもなってきた。民意が即座に「見える化」され、政策を左右することもできる。 デジタル社会が不可避である以上、資本や政府の思い通りにさせるのではなく、民主主義や自治を拡充する手段として活用することが求められている。 そのヒントとなる例がある。スペインのバルセロナ市では、市民が市政に参加するためのプラットフォーム「デシディム」(自己決定の意)作りに取り組み、成果を上げているという(内田聖子『世界』4月号)。市のウェブサイト上で市民が提案、意見交換するシステムだ。このデシディムには街の騒音レベルや医療データ、行政データが集約されているが、個人データの利用には本人の制御が効くようになっている。たとえば、市への請願を出す場合でも匿名(氏名の非公開選択)で出せる。 こうした取り組みは形だけまねてもうまくはいかない。バルセロナの成功は、緊縮政策に反対する市民運動の存在抜きには語れない。 * * * デジタル関連法のうち自治体の情報システム一元化法案は審議にも入っていない。各自治体に個人情報保護の徹底を要求していこう。本人同意の厳格化を求めていこう。それが民主主義と自治を強化するものになる。デジタル資本主義かデジタル民主主義か。その分かれ目は、あくまで個人情報は資本や政府のものではなく、その本人自身のものであるという原則を堅持するところにある。 |