2021年04月23日 1671号【自治体条例つぶす標準化法案・保護法一体化法案/個人情報保護 解除の仕掛け】 |

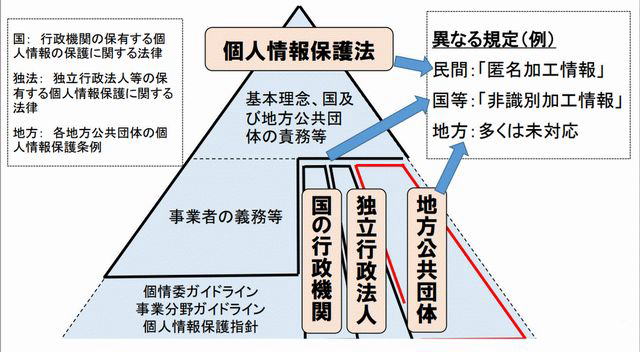

「国の基準に従え」デジタル関連6法案のうち、審議入りしていなかった「地方公共団体情報システム標準化法案(標準化法案)」が4月6日、衆院総務委員会に付託された。先に内閣委員会を通過した5法案の中の個人情報保護法の一体化(デジタル関連整備法案)と合わせ、自治体の行政情報を利用するために保護措置を実質的に解除させる重大な法案である。標準化法案は、各自治体が使用している情報システムを国が定める基準に適合させることを義務づける(8条)。国は適合しているか調査し、適合化させる措置を講じる(9条2項)。自治体はデータの保管を独自サーバーでなく、クラウドサービスを使うよう努力せよ(10条)と定めている。 行政情報の標準化とクラウド化は、自治体の職員削減、丸ごと民営化をねらう「自治体戦略2040」の中で「スマート自治体」として打ちだされてきた(2018年総務省)。これを進めるうえで「障害」とされてきたのが「2000個問題」だった。自治体の数だけある個人情報保護条例、情報システムをいかに統一化するのか。数年来、進展しなかったこの問題を、この標準化法により一気に片付けようというのである。 個人情報保護法の一本化法案もそうした狙いがある。  先進条例も骨抜き現行の行政機関保護法は国の機関を対象にしたもの。自治体は国に先行して条例を定め、個人情報の保護措置をとっていたため「地域特性に応じた施策を実施する責務を有する」として、法の対象とされなかった。ところが今回の一体化法案の中で、行政機関の定義を変え、自治体を含むことにしてしまった。つまり、民間企業から自治体まで同じ個人情報保護法に従うことにするというのである。これで、先進的な制度を組み込んだ自治体の条例も民間企業レベルの「保護措置」に一気に引き下げてしまうことができる。自治体から条例制定権を奪うことはできないが、条例で上乗せするにしても法の範囲に限られることになる。 もう一つ政府の狙う「効果」がある。「非識別加工情報」提供への抵抗をなくすことだ。民間の個人情報保護法は3年ごとの見直しの中で、「匿名加工情報」「仮名加工情報」を追記し、企業に利活用の便宜をはかってきた。生の個人データではなく、一部を削除し匿名化したり、暗号化して仮名化したデータを目的外に利用したり、第3者に提供できる道を開いてきた。しかし、自治体では全くその必要性もないことから、行政機関保護法にある「非識別加工情報」の規定さえなく、まして利用拡大の措置をとる自治体はほとんどない状態だった。デジタル関連法案が成立すれば、すべての自治体が、個人情報加工データの提供に応じざるを得なくなる。 自治体から異論噴出当の自治体はどう思っているのか。個人情報保護委員会が3年ごとの見直しの中で自治体の意見を聞く場「地方公共団体の個人情報保護制度に関する懇談会」がある。最後となった第4回(20年7月)では、委員会が提示した論点整理に参加自治体から異論が噴出した。特に「官民通じた保護と利活用の適切なバランス」の項目に「地方公共団体のパーソナルデータに係る利活用の期待は高い」と記されたことに反発している。「そんな要望は聞いたことがない」(神奈川県)。他の自治体や全国知事会、市長会、町村長会からも異口同音に誰が言っているのか具体的に示せとの声があがった。委員会は回答不能、懇談会の合意とするなと釘を刺される始末だ。自治体の行政データを横断的に使いたいのは自治体ではなく、資本であることは明白だ。経団連が自らが望む未来社会像として示した「ソサイアティ5・0」(18年11月、改訂20年10月)には「デジタル革新」が座っている。「データは共有することが原則という認識を広めることが必要」と主張しているのだ。 * * * デジタル基本法案は、デジタル化で権利利益が害されないように保護すべき対象を「個人及び法人」としている(10条)。人権擁護と法人の利潤追求の「権利」を同列に扱おうというのである。基本法に民主主義を拡大強化するデジタル社会の姿は想定されていない。その実現はまさに民主主義の根底、自治体の動向を決める市民の運動にかかっている。不安や疑問を口にする自治体職員を励まし、政府の狙いを暴いていこう。 |