2023擭05寧05擔 1771崋亂壂撽丂媨屆搰偱棨帺僿儕捘棊乛撿惣彅搰墘廗寖壔偵傛傞帠審乛偙傟偼嵟弶偺媇惖幰偩亃 |

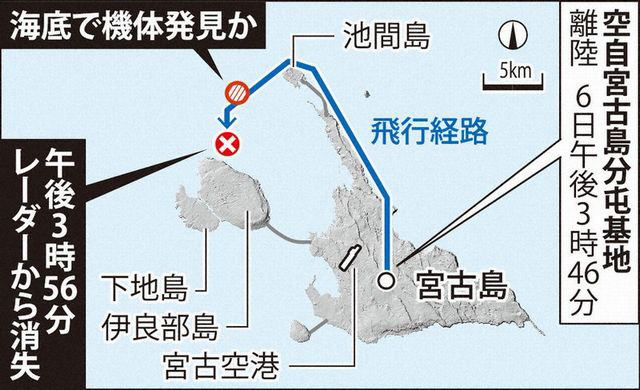

丂係寧俇擔屵屻俁帪56暘崰丄棨忋帺塹戉戞俉巘抍戞俉旘峴戉乮孎杮丒崅梀尨乹偨偐備偆偽傞乺暘撛抧乯強懏偺倀俫60俰俙懡梡搑僿儕僐僾僞乕侾婡偑丄壂撽丒媨屆搰廃曈偱旘峴拞丄儗乕僟乕偐傜婡塭偑徚偊丄峴曽晄柧偵側偭偨丅杊塹徣偼棨奀嬻帺塹戉傪偼偠傔戞11娗嬫奀忋曐埨杮晹側偳栺俆侽侽柤偱憑嶕傪懕偗13擔栭丄晄柧偲側偭偨奀堟偐傜栺係嘸杒懁偺奀掙栺侾侽侽嘼偺怺偝偵捑傫偱偄傞偙偲偑敾柧丅婡懱偲俇柤偺搵忔堳偑敪尒偝傟丄19擔尰嵼俆柤偺巰朣偑妋擣偝傟偨偑丄巆傞戉堳偲僼儔僀僩儗僐乕僟乕偼尒偮偐傜偢帠屘尨場側偳偼傢偐傜側偄傑傑偩丅  愴帪懱惂嫮壔偺巔丂偙偺帠屘偵傛偭偰丄乽戜榩桳帠乿傪偁偍傞擔暷椉惌晎偵傛傞撿惣彅搰傊偺愴帪懱惂嫮壔偺巔偲偝傑偞傑側栤戣偑偁傇傝弌偝傟偨丅丂戞堦偵丄俁寧枛偵50帪娫旘峴偟偨屻偵峴偆乽摿暿揰専乿傪庴偗偨偽偐傝偺婡懱偱丄揤婥傕椙岲偵傕偐偐傢傜偢丄僿儕偑偙傟傎偳娙扨偵捘棊偡傞偺偐偲偄偆晄怣偩丅偙傟偑柉娫抧偩偭偨傜偲巗柉偺晄埨偼偸偖偊側偄丅 丂戞擇偵丄乽戜榩桳帠乿偺嵺偵偼丄壂撽搰偺棨帺戞15椃抍偱偼側偔丄嬨廈撿晹(孎杮丒媨嶈丒幁帣搰乯傪娗妽偡傞戞俉巘抍俆侽侽侽柤偑丄媨屆敧廳嶳彅搰偵揥奐偡傞偙偲偑傢偐偭偨丅 丂戞嶰偵丄帠屘婡偵偼丄嶁杮梇堦巘抍挿傜戞俉巘抍姴晹俆柤偲戞俉旘峴戉偺僷僀儘僢僩丒惍旛巑係柤丄媨屆棨帺挀撛抧僩僢僾偺寈旛戉挿偺寁10柤偑搵忔偟偰偍傝丄拞悤姴晹偑堦惸偵晄嵼偲側偭偰偟傑偆偲偄偆丄婋尟夞旔乮儕僗僋僿僢僕乯婡擻偑傑偲傕偵偼偨傜偄偰偄側偐偭偨偙偲偩丅偙偆偟偨帠懺偼柉娫婇嬈偱傕偁傝偊側偄噣幐懺噥丅杊塹徣姴晹傕乽慜戙枹暦乿乮4/13嫟摨捠怣乯偲徴寕傪塀偣側偄丅 丂戞巐偵丄戞俉巘抍侾係侽柤偑憑嶕偺偨傔孎杮偐傜媨屆搰擖傝偟偨偑丄廻塩偺偨傔導棫媨屆惵彮擭偺壠傪係寧29擔傑偱媫绡巊梡偡傞偙偲偵側偭偨丅導傕噣帠懺偑帠懺偩噥偲廻攽婯懃傪斀屘乮傎偛乯偵偟偰庴偗擖傟傪擣壜丅惵彮擭偺偨傔偺廻攽巤愝偑帺塹戉偺廻塩抧偵曄傢偭偨弖娫偩偭偨丅乽桳帠乿偲偝傟傟偽丄忦椺傗婯懃偼偄偲傕娙扨偵攋婞偝傟傞丅 丂偝傜偵晜梀偟偨晹昳傪夞廂偟側偑傜晄柧婡偑側偐側偐尒偮偐傜側偐偭偨偙偲偵丄抧尦偱偼丄俀侽侾俋擭偺棨帺愮戙揷儈僒僀儖挀撛抧傪寶愝偡傞嵺偵丄屆偔偐傜偁傝惞抧偲偝傟傞屼浽乮僂僞僉乯偺敿暘傪夡偟偨宱夁偐傜丄噣崱夞偺帠屘偼偦偺釳乮偨偨乯傝偐傕抦傟側偄噥偲偺塡偑峀傑偭偨丅 丂僿儕婡偑捠夁偟偨媨屆搰杒晹偺乽恄偺搰乿偲尵傢傟傞戝恄搰偱偼丄堦廃摴楬寶愝帪偵寶愝婡夿僩儔僽儖傗嶌嬈堳偺昦婥偑懡敪偟丄噣恄偑奐敪傪擣傔側偐偭偨噥偲偺惡偵寶愝抐擮偵捛偄崬傑傟偨偙偲傕偁傞丅 丂傑偨丄婡懱偑尒偮偐傜側偐偭偨棟桼偺傂偲偮偵僼儔僀僩儗僐乕僟乕栤戣偑偁傞丅嬻帺傗奀帺偺僿儕偼丄帠屘偺嵺偵偦傟傪奀忋晜梘偝偣傞偨傔婡懱奜晹偵屌掕偝傟拝悈帪偵曻偨傟傞偑丄棨帺僿儕偼抧忋旘峴巇條偱僼儔僀僩儗僐乕僟乕偲價乕僐儞乮埵抲忣曬傪敪怣乯偑婡撪偵憰旛偝傟偰偄傞偨傔敪尒偑抶傟偨丅偦傕偦傕棨帺僿儕偼奀忋旘峴偵揔偟偰偄側偐偭偨偺偩丅 昁慠揑側帠審丂杊塹徣偑忣曬岞奐偟側偄偨傔傢偐傜側偄偙偲偑懡偄丅偩偑丄嶁杮巘抍挿傜偼乽戜榩桳帠乿偺嵺偺媨屆搰偺抧宍偲奀娸慄傪栚帇妋擣偡傞偨傔偵婋尟崅搙偲偝傟傞侾俆侽嘼傛傝偝傜偵掅嬻傪旘峴偟偨壜擻惈偑崅偄丅抮娫搰杒懁偐傜棨帺僿儕傪尒偨尦帺塹姱偼乽奀柺晅嬤傪旘峴偡傞丅偡偛偄墘廗傪偟偰偄傞側乿偲岅偭偰偄傞丅丂帠屘偱偼側偄丅噣帠審噥偩丅壂撽側偳撿惣彅搰傪孯帠梫嵡壔偟丄孯帠墘廗嫮壔偺拞偱昁慠揑偵惗傑傟偨帠審偩丅壂撽愴偺嫵孭偼乽孯戉偼廧柉傪庣傜側偄乿偩偑丄偦傟偽偐傝偐乽孯戉偼暫巑偝偊傕庣傟側偄乿丅傑偝偵崱夞偺帠審偼丄撿惣彅搰孯帠壔偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨嵟弶偺10柤偺媇惖幰偩丅偙傟埲忋偺媇惖幰傪弌偝側偄偨傔偵乽戜榩桳帠乿傊偺孯帠梫嵡壔偼拞巭偟偐側偄丅 乮係寧21擔丄惣壀怣擵乹壂撽崙嵺戝妛丒尦暯榓妛扴摉旕忢嬑島巘乺乯  |