2023年05月12・19日 1772号【G7広島サミット〝仲間〟割れ/米支配からの離脱あらわ/即時停戦、核廃絶迫ろう】 |

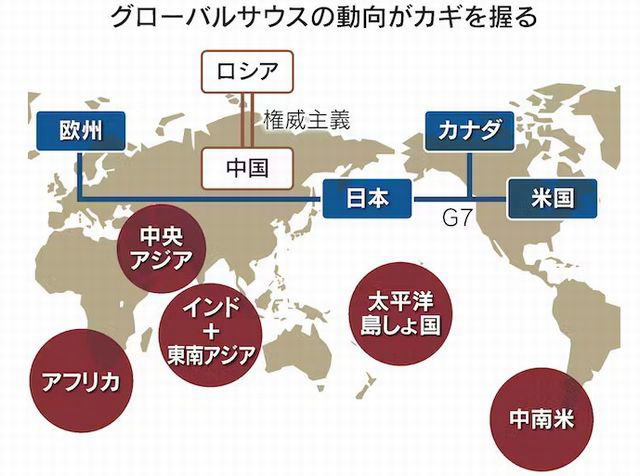

ドル経済圏の縮小5月19日からの主要7か国首脳会談(G7サミット)は、いつになく「G7の結束」をアピールせざるをえない事態に直面している。ウクライナ支援・対ロ経済制裁及び対中国包囲圧力を強化し、軍事緊張を維持する方針に、大きな〝仲間割れ〟が生じているからだ。フランスのマクロン大統領は4月5日、中国を訪れ習近平国家主席のウクライナ和平提案に賛意を示し、日米がめざすウクライナ支援、継戦路線との違いを見せた。対ロシア経済制裁は欧州各国にインフレをもたらし、経済危機として跳ねかえっているからだ。 年金支給年齢の引き上げに猛烈な反対運動が起きているフランスや、欧州だけの事情ではない。ドル経済圏そのものが揺らいでいる。 世界各国の外貨準備高に占めるドルの割合は2001年73%であったが、21年には55%に低下。22年には47%(1年で8%減)。この傾向が続けば2年後には30%まで低下することになる(ネット情報誌『The Cradle』4/27)。 なぜか。対ロ経済制裁で、3000億ドルを超えるロシアの外貨準備が「凍結」されたことが、多くの国にドル依存の危うさを感じさせた。インドはロシアとの石油取引をルピーによっている。フランス企業は中国企業との液化天然ガス取引で人民元支払いに応じた。ボリビア、バングラデシュなど、米ドルによらない取引が拡大している。欧米主導の国際決済システムSWIFTに替わり中国が構築したCIPSへの参加銀行も増えている。米国発の金融危機とあいまって、ドルを避ける傾向はますますひろがっていく。 グローバルサウス欧米と距離を置くグループの軸になっているのが「BRICS(ブリックス)+」と呼ばれる諸国だ。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5か国は、8月BRICSサミットを南アフリカで開催する。イラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、インドネシア、メキシコなどへの拡大が議論される。敵対してきたサウジアラビアとイランの和解を進めた中国外交の得点であり、中東における米国支配の大きな後退といえる。BRICS諸国は「グローバルサウス」(南半球を中心とした新興国・途上国)の中心的国々でもある。G7サミットでもグローバルサウスをいかに親米同盟に取り込むかが課題になっている。 4月に長野県で行われたG7外相会議では「グローバルサウス」という呼称は「上から目線」でふさわしくないと米国が言い出し、「地域」のパートナーなどと文脈によって「同じ志」「意志」に言い換えることにした。急に米国が「敬意」を示したわけではない。グローバルサウスの呼称が定着し、反米同盟の代名詞になっては困るからだ。 岸田文雄首相はアフリカの4か国を訪問し、グローバルサウスの切り崩しにかかった。最後の訪問国モザンビークは国連安保理非常任理事国。ロシアのウクライナ侵攻に関する国連での6つの決議をすべて「棄権」している。現地での記者会見で岸田は「食糧やエネルギーの高騰の原因がG7のロシア制裁にあるという誤った印象が世界を分断している」と言い訳に終始し、「G7と『グローバルサウス』の橋渡しを行うことが日本の役割」と語るのが精いっぱいだった。  広島を政治利用ドル経済圏の弱体化が中国に対してはより大きな立場の違いを生んでいる。訪中後のマクロンは台湾問題について「米中の双方から独立した戦略を追求すべき」との考えを示した(4/9ロイター)。「最悪の事態は、台湾問題で米国の歩調や中国の過剰反応に欧州が追随しなければならないと考えることだ」。ウクライナ戦争から「台湾有事」へと欧州を巻き込もうとする日米の思惑に冷水を浴びせた。深刻化する経済危機の今、さらに中国との関係を悪化させるわけにはいかないということだ。議長役の岸田はあくまで軍事緊張を維持し、軍拡に弾みをつけたいと考えている。特に広島開催にこだわった岸田は、被爆地を利用し「核抑止力」(=核による威嚇と緊張激化政策)を正当化するつもりだ。「ロシアによる核の脅し」を最大限あげつらい、米軍との「核共有」戦略へのタブーをなくしたいと思っている。「核廃絶がライフワーク」という岸田の破廉恥さを許すわけにはいかない。 もし仮にG7で議論すべきことがあるとすれば、ウクライナ戦争即時停戦、軍事同盟解体、核兵器禁止条約への参加と核廃絶計画である。そうなれば、世界中から「G7反対」ではなく歓迎の声が上がるだろう。 |