2023年05月26日 1773号【岸田政権 財源示さぬ「少子化対策」/未婚・婚外子問題に目をむけず/社会のあり方変える政策を】 |

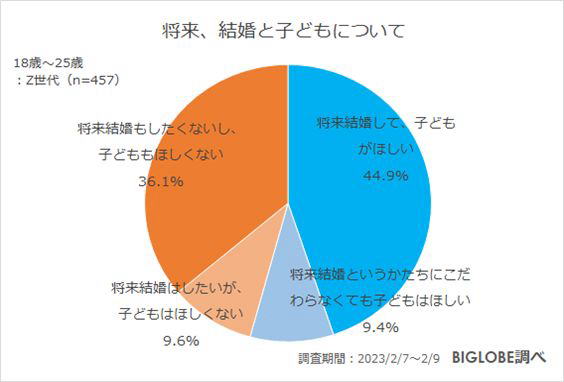

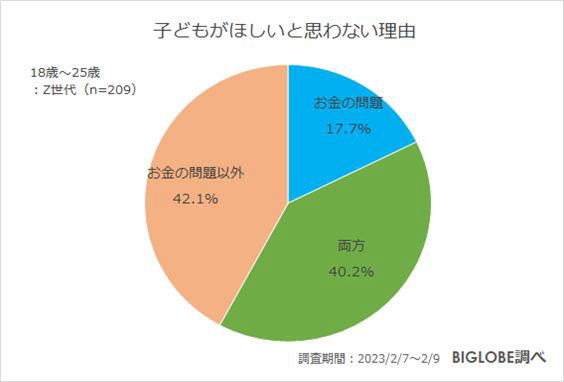

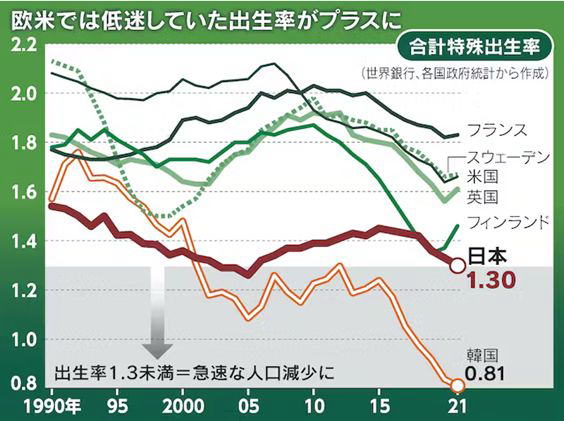

| 「私が目指すのは、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もが子供を持ち、ストレスを感じることなく子育てができる社会、そして、子供たちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会」と岸田文雄首相が記者会見(3月17日)で語った。 これに異論はない。だが、現実は逆だ。1994年の「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」を皮切りに政府は少子化対策を何度も打ち出したにもかかわらず、効果はでていない。出生数の減少に拍車がかかり、昨年には80万人を割るに至った。 「異次元の少子化対策」を唱える岸田政権が打ち出すものは、この30年間失敗を繰り返してきたものを並べるだけだ。国立博物館に子連れの人を優先入場―こんな微細な提案が「異次元対策」とは聞いてあきれる。 少子化問題は社会のあり方から捉えなおさなければならない。 「願望」だけで内容なし岸田政権は、3月31日に少子化対策の「たたき台」を発表した。経済的支援の強化や子育てサービスの拡充、働き方改革の「三つの柱」を掲げ、2024年度からの3年間を集中取り組み期間としている。ところが、それらを実現するための財源については言及しなかった。軍事費倍増と比べれば、経済的な支援策を具体化する気など全くないことがわかる。記者会見ではただ「願望」を語っただけ。そういうことだ。そのうえで「三つの柱」を見ると、対象は子どもがいる家族で、これから子どもを産んで育てようとする人びとは外されているのがわかる。 だが、少子化を少しでも止めようとするならば、安心して子どもを産み育てる条件と環境も整えなければならない。〝出産後にさまざまなメニューを用意したから安心して出産を〟というほど問題は単純ではない。「子育て支援」がそのまま出産増につながるわけではない事情があるからだ。 Z世代(18歳から25歳)の45・7%は「将来、子どもはほしくない」―こんな調査結果がある(BIGLOBE、2月21日発表)。「なぜほしくないのか」との問いには「お金の問題」(17・7%)「お金の問題以外」(42・1%)「両方」(40・2%)との回答だった。 実に8割の人びとが「お金の問題」以外に〝理由〟をあげているのだ。それは何か。「育てる自信がないから」(52・3%)「子どもが好きではない、子どもが苦手だから」(45・9%)「自由がなくなる(自分の時間を制約されてたくない)から」(36%)となっている。 ここに示された〝若者の気持ち〟をどう汲みとるか。「子どもが苦手、育てる自信がない」と答える背景には何があるのか。少子化問題は社会に横たわる問題と密接に関わっているのだ。 こうした点を見ずに、「経済対策」さえ打ち出せば出産・育児はうまくいくと単純な発想しかない岸田政権は、女性を出産と育児の道具としか捉えていない。どこに支援が必要なのか、予算を割きたくない岸田政権は考えたくもないのだ。   日本の特殊構造を問う少子化問題は社会のあり方を問う問題だ。4月からこども家庭庁が立ち上がった。この名称に「家庭」が入ることになったのは、伝統的家族観を優先する右派の圧力があったからだった。子どもは家庭で育てるものとする固定観念を疑問視しないまま、少子化対策を担う組織名称を決めた。ここに少子化の構造的問題が浮かび上がる。 構造的問題とは、日本では結婚と出産を一体とする認識が高いことだ。結婚が増えなければ出産も増えない。実際、結婚後に生まれた子どもは2021年の平均で1・9人である。1977年で2・2人であった。減少はしているものの、急速な少子化と比べると落差は小さい。つまり、少子化は〝未婚〟の増加にその要因があると見てとれる。 実際、50歳になるまで一度も結婚をしたことがない人の割合は、男性28・3%、女性17・8%だった(20年国勢調査)。いわゆる未婚率は激増しており、50年前と比べると男性で16倍、女性で5倍となっている。 事実婚での子どもはどうか。婚外子の国際比較(20年)をみると、日本での婚外子は2・4%しかない。アメリカ40・5%、フランス62・2%。日本では結婚しなければ出産しない/できない状況にあることがよくわかる。婚外子に対する不利益な対応、事実婚での出産には大きな壁があることが日本社会の特殊構造といえる。 たとえば6割が婚外子というフランスには▽子どもを産んでも新たな経済的負担が生じない環境をつくること▽無料の保育所を増やしていくこと▽女性が出産した後の職場復帰において以前と同じ条件で仕事ができることの「シラク三原則」がある。婚外子もこの原則が適用される。こうした対策によってフランスは少子化に歯止めをかけている。  「結婚と出産の一体化」の構造を緩和するだけでも少子化の歯止めに一定の効果が出る。岸田首相が言う「希望する誰もが子供を持ち…(子どもが)分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会」を目指すなら、せめてフランス並みの経済的支援策を打ち出すべきだ。 結婚がすべてではないことを前提にしたうえで、若者が結婚するには解決すべき問題が立ちはだかっており、これらを取り除かなければ結婚と出産が増えないことは間違いない。解決すべき問題とは、不安定な雇用、低い賃金、高い家賃、負担が大きい教育費などだ。「子どもが苦手、子育てに自信がない」と若者が応えざるを得ない背景もここにある。少子化対策は、社会のあり方から変えていく政策でなければならない。 |