2023年12月29日 1803号【シネマ観客席/メンゲレと私 A BOY’S LIFE/監督 クリスティアン・クレーネス フロリアン・ヴァイゲンザマー 2021年 オーストリア 96分/ホロコーストは終わっていない】 |

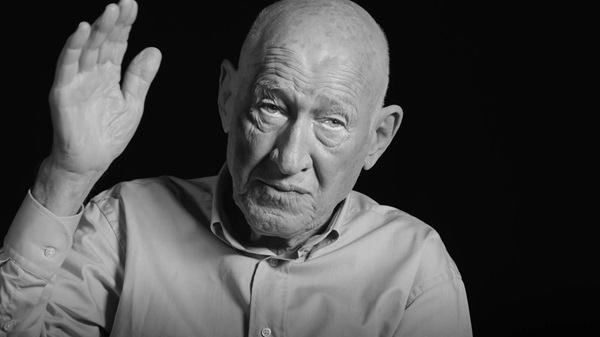

12歳でアウシュヴィッツ強制収容所に送られ、過酷な状況を生き抜いたユダヤ人男性の証言を記録した映画『メンゲレと私』が公開中である。本作はホロコースト証言シリーズの第3作にあたるのだが、今日のパレスチナ問題を無視して語ることはできない。子ども視点の証言映画タイトルのメンゲレとは、「死の天使」と恐れられたアウシュヴィッツ強制収容所の主任医官ヨーゼフ・メンゲレのこと。誰をガス室送りにする(=毒ガスで殺戮すること)のか、選別していたのは彼である。収容者に対し非人道的な人体実験を行っていたことでも知られる。ただし本作はメンゲレの残虐行為を告発する内容の作品ではない。ナチスに家族を殺されながら、自らは「有用」と判断されて生き延び、人類史の最暗部を見つめてきた少年サバイバーの証言記録である。 語り部のダニエル・ハノッホは1932年、リトアニアのユダヤ人一家に生まれた。9歳の夏、一家はドイツ軍によってユダヤ人強制居住区域に収容される。その後、強制収容所へと向かう過程で親きょうだいと引き離され、アウシュヴィッツに到着したときには一人になっていた。 金髪の美少年だったダニエルはメンゲレ医師のお気に入りととなった。時おり視察に訪れる赤十字に「子どもたちは厚遇されている」とアピールするためのモデル役に選ばれたのだ。ダニエルは「健康で強い少年」を全力で演じ続けた。それが犯罪の隠蔽に加担する行為だと子ども心にわかっていながら…。 暴力と差別の中で「奇妙に聞こえるかもしれないが、アウシュヴィッツは“良い学校”だった」とダニエルは言う。もちろん皮肉を込めた表現である。どんな状況下で何をしてでも生き残る術(すべ)を学んだということだ。実際、連合国の攻撃が迫り、各地の収容所を転々とする中でダニエルたちが経験したことはこの世の地獄であった。アウシュヴィッツを上回る暴力がまん延していた収容所。一般市民によるユダヤ人差別。寒さと飢えと疫病で死んでいく人びと。おぞましい人肉食の場面も目撃した。 いつしかダニエルは感情をなくしていた。自分を守るためだった。「もし私が感情的になっていたら、死体と殺人と暴力の中では、とてももたない。だから感情をなくせたのは贈り物だったのだろう。でなきゃ、生き残れなかった」 そうしてホロコーストを生き延びたダニエルは様々な障害を乗り越えてイスラエルに渡り、今は穏やかな老後を過ごしている。それでも家族との幸せな時間、「普通の子ども時代」を奪われたことへの怒りが消えることはない。 「夢の国」の現実ダニエルが生きる支えにしたのは「約束の地=パレスチナ」への思いである。父親からパレスチナに移住したユダヤ人の話を聞いていた彼は「日の光とオレンジがあふれ、大勢のユダヤ人が暮らす幸せの国」のイメージをふくらませ、いつかそこに「帰る」のだと自分を励ましてきた。しかし、現実のイスラエルが「夢の国」ではないことを私たちは知っている。戦後パレスチナで起きたことはシオニストによるパレスチナ民衆の追放であり、現在も続く占領支配であった。かつてのダニエルがそうだったように、多くの子どもたちが生まれ育った地から暴力的に引きはがされ、基本的人権を踏みにじられているのである。 本作はパレスチナの戦後史や現在の情勢に一切触れない。イスラエルのパレスチナ占領を正当化していると受けとめられることを配給元は懸念したのだろう。劇場パンフレットに岡真理・早稲田大学文学学術院教授の一文を載せている。一部を引用しよう。 「グローバルな植民地主義的侵略という不正、反ユダヤ主義という不正、ホロコーストの罪をパレスチナ人を犠牲にして贖おうとした不正…。歴史的不正に不正を重ねてきたグローバル・ノース(日本もそのひとつだ)は、いま、ガザのジェノサイドを許容することで、その不正の歴史に新たな一章を書き加えている」 クリスティアン・クレーネス監督によると、現在91歳のダニエルは「こんな右翼ファシスト的な政府ができることなど思いもよらなかった。信じられない」と語り、イスラエルの行く末を非常に心配しているという(12/2朝日)。 2014年のガザ侵攻の際、世界のホロコースト生還者やその子孫ら約300人がイスラエル政府を全面的に非難する声明を出している。彼らの訴えはこうだ。「ホロコーストを『二度と繰り返さない』というのは、『誰の上にも二度と繰り返さない』ということを意味するのだ」 (O)  |