2025年05月09日 1870号【食卓揺るがす米高騰/流通自由化30年の失政の帰結/ただちに農政転換を】 |

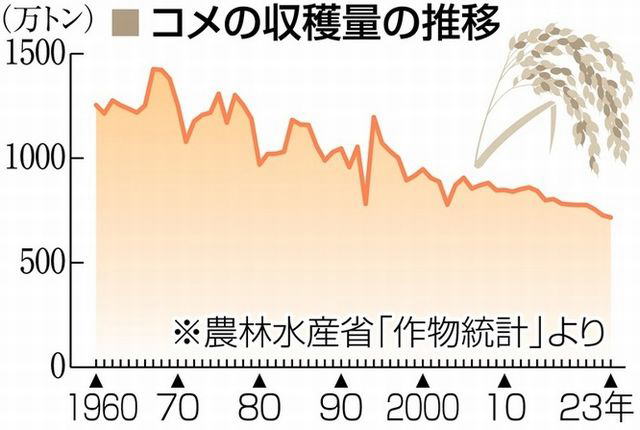

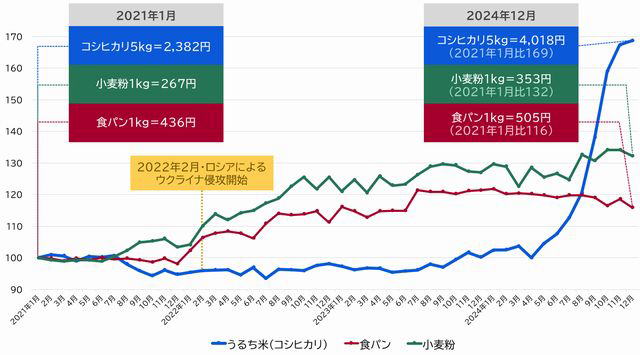

昨年秋から日本中を揺るがす米(こめ)不足と米価高騰(いわゆる「令和の米騒動」)。「新米流通が始まれば騒ぎは終わる」としていた政府の根拠なき楽観論は影を潜め、この「騒動」は当分続くとする見方が広がっている。事実を検証していくと、浮かび上がるのは政府による過去30年間の失政だ。明らかな絶対量不足そもそもここ数年、日本では1年間の米の生産量は2017年度産で782・4万トン。この量は「100年に1回規模」「平成の大凶作」と言われた1993年の大冷害当時の783・4万トンとほぼ同じ。当時の日本では年間1千万トン程度の米を必要としていた。結局この年、日本は需要の4分の1に当たる260万トンもの外国産米緊急輸入に追い込まれた。翌1994年には、米の生産は1千万トン台に回復したが、その後はじりじりと低下。「平成の米騒動」当時と同程度の生産量しか得られていない。米の需給はギリギリであり、政府の言うコメ余りなど起きていなかった。それでも2020年産までは年間生産量776万トンを維持していた。 事態が急変したのは2021年。年間756万トンと生産量が20万トンも急減。翌年は727万トンと一気に50万トンも減らした。  日本は、米生産に必要な燃料や肥料などの資材のほとんどを輸入に頼る。2021年まで1㌦=111円程度で推移していた為替相場は、2022年6月には1㌦=135円と約2割も円が下落。2022年に始まったウクライナ戦争がこれに拍車をかけた。生産コストの増加で多くの農家が苦境に追い込まれた。 一方、長年減り続けているとされた米の需要はこの時期、減少から増加に転じたとする指摘もある。パンや麺の原材料となる小麦粉価格を見ると、2021年には1㌔㌘当たり250円だったものが、2025年には340円と、わずか4年で35%も上がった。 パン・麺の価格もこれに伴い上昇。値上げ幅の比較的低かった米の需要を押し上げた。起こるべくして起きた米不足なのだ。  減反政策と自由化米の増産に踏み切らない政府への批判が高まっている。増産が必要なのにできない背景に「事実上の減反政策」がある。「コメ余り」を背景に、1970年頃から本格化した減反政策は半世紀以上続いた。2018年、政府が生産目安数量(米価下落を防ぐための適切な年間生産量)を示す方式に変わった。これにより減反政策は廃止されたとされている。 戦前の小作制の反省から、戦後進められた農地解放の結果、日本では自作農家が基本となった。加えて、政府が生産・流通・販売までを管理し、農家には不十分とはいえ農業継続に必要な米価を保証していた食糧管理制度が1995年に廃止。以降、米流通は自由化され市場原理に委ねられた。 市場原理の下では、米が余れば米価は下落する。自営業者と同様、販売額が収入を左右する自作農家にとって、米価下落は減収を意味する。またその影響は農家全体に及ぶ。他の農家の恨みを買ってまで自分だけ増産することは難しい。表向きは減反目標が生産目安数量に変わっても、廃止されたはずの減反は形を変えて続いているのだ。 あるべき農政とはそもそも米はアジア=モンスーン気候地域に最も適した作物。他の農作物にありがちな連作障害(耕作を続けることが土地への負担となり、収量が減る現象)もない。主食として安定供給するのに最も適している。米価は、消費者にとっては安いほど良く、農家にとっては高いほど良い。両者の利害はトレードオフ(相反)であり、現在の価格政策で両者を同時に満足させることはできない。 ほとんどの米農家は、専業では生活できない。低収入で後継者ができないため農家自体も減り続ける。3月30日、全国で行われた「令和の百姓一揆」では、農家に対し持続可能な所得保障を求める声が相次いだ。 農家に持続可能な所得を保障することによって初めて増産が可能になる。農産物価格を市場原理に委ねた「新自由主義農政」を全面的に転換し、日本の食を守らなければならない。  |