2025年06月20日 1875号

【食卓揺るがすコメ高騰/なぜ起きているのか/農家切り捨て・減反やめ安全・安定の食料供給を】

|

昨年秋から始まったコメ不足と米価暴騰はさらに深刻化し、地域によってはコメが対昨年同期比で2~2・5倍になる地域も出ている。こうした混乱の要因は、政府・自民党が続けてきた減反政策(1970年以降)と、95年の食糧管理制度(注)解体によってコメ流通も米価の決定も市場原理に委ねたことにある。

もともと日本は戦前の小作制から戦後に農地解放した経緯があり、零細自作農が多い。経営基盤は弱く、日本の高度経済成長期以降も、作れば作るほど赤字の基本構造は変わっていない。

米価急騰の背景

コメ農家の平均年齢は68歳で、年齢ピークは70歳代。高齢化も極端な形で進行し、農業を続けていく上でコメ農家は体力的にも限界が近づいている。

このような状況の中でウクライナ戦争が始まり、資材・燃料費の高騰が零細農家を直撃した。農林水産省が毎月公表している「民間在庫の推移」を見るだけでも、コメの市場流通量は2022年3月から23年3月で20万㌧、23年3月から24年3月で37万㌧、24年3月から25年3月で35万㌧の減少。わずか3年間で92万㌧も減らしている(図1)。

現在、日本で1年間に消費されるコメは720万㌧程度といわれる。流通量急減が始まる直前の20年度のコメ生産量は776万㌧と需要を大幅に上回っていた。コロナ禍の影響で翌21年から生産量急減が始まったが、なお需要を上回っていた。

21年~23年で事態が急変する。この3年間で生産量が一気に50万㌧も減ったのに対し、需要は減り続けるとの予想から一転。堅調を維持した。

24年産は23年産に比べ20万㌧増加、民間流通量の減少幅も35万㌧と小幅だったものの、23年度産が716万㌧と不作だった。これにより、23年春頃から在庫米を「先食い」する形になったため、24年産の増加では追いつかず、民間流通量は3年連続で対前年割れとなった。その減少幅が、昨年から今年にかけ需要量を割り込むラインでの攻防となったため、市場に一気に「コメ不足」感が広がった。コメ流通業者が先を競ってコメ確保に動き、米価急騰が発生した。

日本では、食管制度時代から、農家所得は米価維持政策によって保障されてきた。食管制度の下でコメが余れば、政府はコメ保管・流通に莫大なコストをかける必要があるため、減少する消費に合わせて生産量を抑制する政策も約半世紀にわたって続いた。

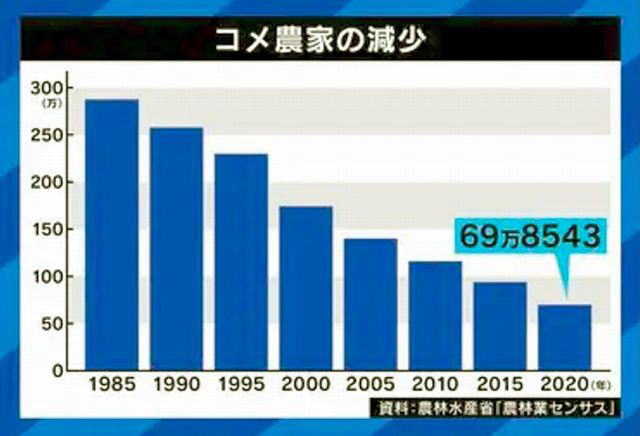

問題なのは、食管制度廃止によってコメが市場流通に委ねられて以降も価格維持政策(事実上は減反政策)を改めなかったことだ。コメ余りによる米価下落を恐れて農家は増産に踏み切れず、恒常的な赤字と高齢化によるコメ農家の急減の中(図2)、ついに需要をまかなえない事態になった。

「小泉劇場」の陰で

「支援者から売るほどもらえるので、コメを買ったことがない」との失言で江藤拓前農相が更迭された。後任の小泉進次郎農相は、コメ高騰への批判をかわすため備蓄米放出に踏み切った。入札を実施した場合、最高価格を提示した業者への売り渡しとなるため政府が任意の相手と契約できる随意契約に切り替えた。

確かに、備蓄米が5㌔入り2千円台で迅速に販売されるなど、随意契約の「成果」のように演出されている。だが備蓄米はそもそも20~21年産。米価急騰が始まる前に安値で買い入れられたものであり、原価を考慮すれば小泉の〝手柄〟とは言い難い。全農やその関連卸売業者をあえて排除することで安値が実現したように演出する手法は、「抵抗勢力=敵」を作って「構造改革」をあおり、郵政民営化を強行した父親(純一郎元首相)譲りだ。

農協は本当に「悪」か

農協(JA)が一部卸売業者と結託してコメを隠し、米価をつり上げているなどと農協をバッシングする動きも出ている。だが、そもそも農協の社会的役割は、農産物生産・流通の支配をもくろむ資本に零細農家が集まって対抗力・交渉力を持つことを目的として、戦後設立された互助組織としての存在にある。民間企業と異なり利潤獲得至上という動機は存在しない。

確かに、食管制度時代には、コメ流通量全体の9割が政府管理米と農協などが集荷する「自主流通米」によって占められていた。政府・農協による価格統制が可能だったのも、9割以上のコメ流通が統制下に置かれていたからだ(図3)。

(クリックで拡大) (クリックで拡大)

食管制度廃止後も、農協がコメ流通量全体の4割を扱っている点は自主流通米時代と変わらないが、重要なのは政府管理米が民間の市場流通に委ねられたことである。市場占有率4割では価格統制など不可能で、農協が価格をつり上げているという批判は的外れだ。

小規模零細農家が少しずつ出荷してきたコメを集荷し、袋詰め作業の後、中小零細米穀店を1軒ずつ回って少量ずつ卸していくような非効率な流通業務を採算度外視で実施できるのは農協以外にない。そして、農協にだけそれが可能なのは、金融(JA貯金・共済)や福利厚生事業(JA厚生連病院など)を併せ持つコングロマリット(複合企業)であることが大きい。

地方では、農協が住民生活の生命線になっている地域が多い。例えば、福島県白河市には救急指定病院は2か所しかないが、その1つがJA福島厚生連白河病院である。ここを失えば、白河市民は病気で倒れても救急搬送先もなくなる。グローバル資本のための「構造改革」=農協破壊は、農業者、市民、地域のためのものとはならない。

解決の方向性は

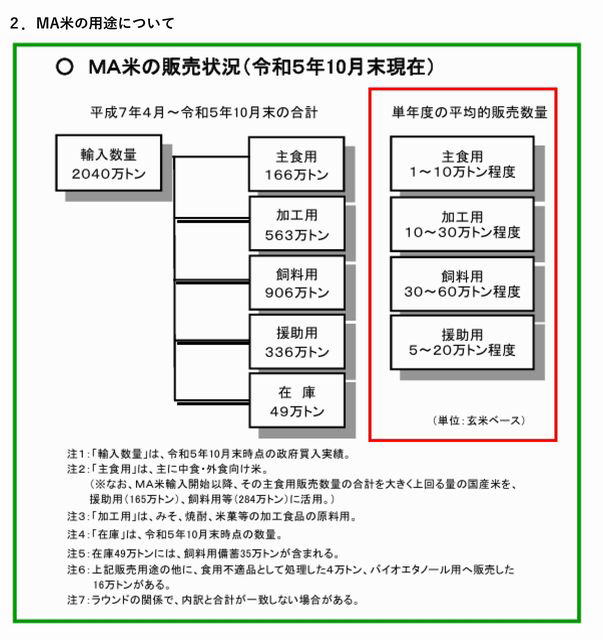

米価暴騰を収束させるためには、生産量の不足を埋める必要がある。主食用米を可能な限り増産し、飼料用米の主食転換(50万㌧/年程度)やWTO(世界貿易機関)協定に基づき毎年輸入しているミニマム・アクセス米(図4、77万㌧/年)の活用も検討が必要だ。

中長期的には、農業を社会的共通資本として位置づけ、所得補償の導入で農家所得を安定させる。年間8000億円程度の財源が必要だが、軍事費削減によって十分捻出できる。

(注)食糧管理制度

主食(コメ・麦など)の安定供給のため食糧管理法に基づき需給、価格を政府が管理する制度。1995年に廃止された。

|

|