2025年07月04日 1877号【〝あんこ〟の匂いも消えた年金改革/マクロ経済スライドは廃止/すべての人に年金を】 |

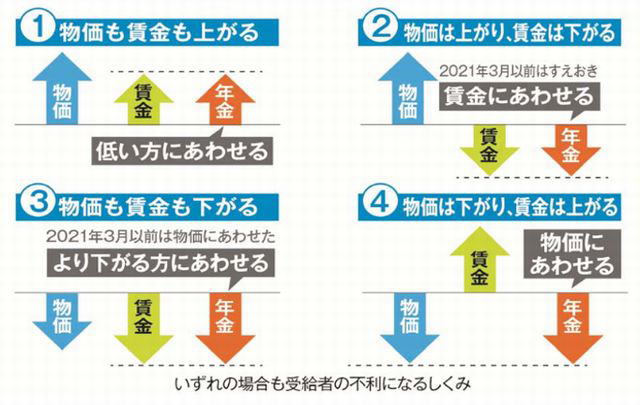

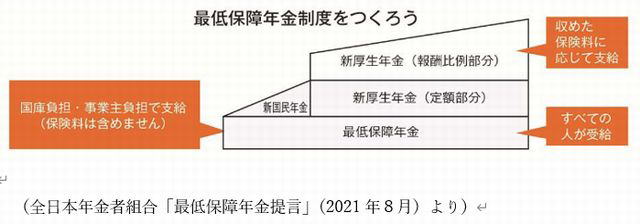

| 年金制度の改定をめぐり国会とメディアで話題となった「あんこ」の匂いさえすぐに消えてしまった。与党自民党・公明党と立憲民主党の3党合意を経て成立した「年金制度改革関連法」(以降、年金法)は深い問題点を残したままだ。 与党と一部の野党が「協議」という密室談合で進めていく手法が今回もとられた。この時点で内容がほぼ決まってしまい、国会での議論は形式だけになっている。行きつく先は党利党略の大連立になりかねない。 改めて年金法の「あんこ」とは何だったのか。「あんこ」は基礎年金(国民年金)の目減りを食い止める底上げ策を意味し、年金法の〝目玉〟とされたものだ。政府案では底上げ策が削除されていたため立憲が復活を要求し、与党と立憲の合意によって修正された。 だが、「(年金法には)底上げしたい気持ちを書いただけ」(6/1朝日)であり、何も決められていない。それは、年金が今後も減らされていくことなのだ。 年金を減らすことなく引き上げるためには、マクロ経済スライドの廃止とすべての人に年金が給付される制度が必要だ。 マクロ経済スライドとは年金は、賃金の伸びや物価の伸びに応じて改定されるべきだ。ところが、「将来の現役世代に過重な負担をさせない」との理由を掲げてマクロ経済スライドが2004年に導入された。厚生労働省は、その仕組みを「年金財政の均衡が図られるまでの間は、この改定率を被保険者の減少と平均余命の伸びを勘案して調整し、年金額の伸びを抑えることにより給付水準を調整する」と説明する。意図するものは、少子化で年金保険料を払う人が減り、高齢化で受給する人と受給する期間が増えているのだから、賃金や物価の伸びまで増やさないよう自動的に調整する(=引き下げる、図1)ということだ。  具体例で見てみよう。25年度の年金額は1・9%引き上げられる。年金額を月10万円とするならば1900円増える。一方、24年の消費者物価指数は2・7%で、物価にスライドさせれば2700円増となるはずだ。ところが1900円と実際は800円少なくなっている。つまり、物価上昇分に追いつかず、実質的に減額されていることになる。 年金法では、26年で終了予定の厚生年金のマクロ経済スライドを次の法改定まで続け、4年後の財政検証で決定することになった。これまでマクロ経済スライドの終了は何度も先送りされてきたことを忘れてはならない。これがあるかぎり年金水準は低下していく。まず、マクロ経済スライドは廃止しなければならない。 深刻な無年金・低年金者年金制度で苦境にあるのが高齢女性である。23年度で年金月10万円以下の受給権者2231万人中、女性は1738万人。実に83・7%を占める。うち月5万円以下は492万人にのぼる。圧倒的多数の女性が低年金を強いられているのだ。また、厚労省の23年度調査で全く年金の無い高齢者が49万人いる。さらに年間20万円(月約1万7千円)未満もあわせると72万人になる。無年金・低年金の人を生活保護受給につなげるべきだが、生活保護捕捉率(生活保護の受給資格がある人のうち、実際に生活保護受給している人の割合)は20%程度しかない。生存権が保障されていないきわめて深刻な問題である。 年金が保険料納付を条件とする以上、未納付や納付期間不足によって無年金や低年金になってしまう。社会保険制度による〝排除の論理〟が働くのだ。 これを解消するには、基礎年金を全額税方式(もちろん消費税増税などさせず、大企業・富裕層に対する不公平税制是正で)に切り替えること、あるいは、最低保障年金制度(財源は国庫負担と事業主負担、図2参照)を創設することだ。 年金制度そのものを、すべての人に年金を給付できる制度に変えるべきだ。これを参院選の争点としなければならない。  |