2025年07月18日 1879号【働く者にとっての参院選/グローバル資本規制し大幅賃上げを/労働基準法解体は絶対反対】 |

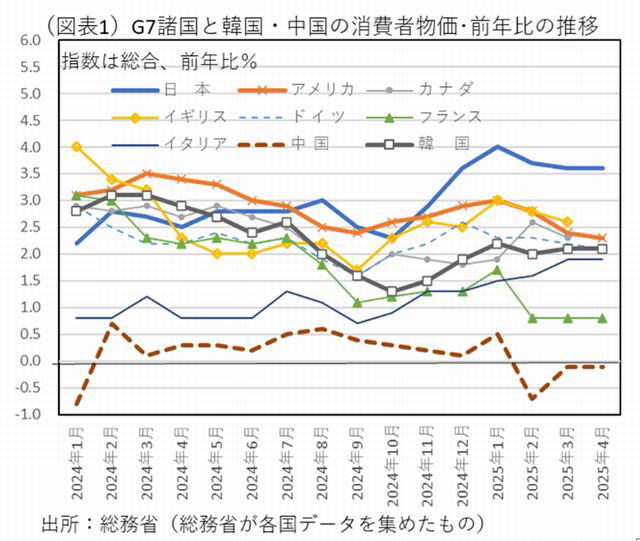

空文句の自民賃上げ公約参院選直前の6月13日、石破政権は「経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)2025」を閣議決定した。そこでは「29年度までの5年間で年率1%の実質賃金上昇を目標」とし、自民党参院選公約では「実質1%、名目3%の賃金上昇率を達成し、30年度に賃金が約100万円増加することを目指します」とうたった。しかし、現在、消費者物価上昇率の前年比は3・5%(5月)ときわめて高い。総務省資料(図)では、G7と韓国・中国を含め日本が一番高い。5月の実質賃金は前年比2・9%減と5か月連続でマイナス。目標の「年1%上昇」から大きくかけ離れている。名目賃金のわずかの上昇も物価上昇に追いつかず、家計の購買力は低下し続けている。  過去30年間で労働生産性は30%向上したにもかかわらず、賃金はほとんど上昇していない。労働分配率(企業収益に占める人件費の割合)の低下が賃金低迷の根幹にある。 他方、大企業などの内部留保(利益剰余金)は23年度末に約601兆円と12年連続で過去最高を更新した。異常なほどに膨らんだ内部留保金への課税強化などで賃上げへの転換を促すと同時に、ただちに最低賃金全国一律1500円を実現し、中小企業対策に税金を充当するなど、抜本的なグローバル資本への規制強化と財政出動が必要なのだ。 労基研報告書の攻撃「骨太の方針」には「働き方の実態及びニーズを踏まえた労働基準法制の見直しについて検討を行う」とある。内容は不明で、メディアも参院選の争点には上げないが、これは労働者にとって死活的な問題である。厚生労働省の労働基準関係法制研究会が1月、報告書を出した。特徴は「労使コミュニケーション」だ。労働組合だけでなく社員会や親睦会など会社言いなりの従業員会的組織にも労使協定等の締結権を与えることを想定する。次に来るのが「デロゲーション(法律・規則からの逸脱)」=労使合意によって、労働基準法の最低基準を下回ることを可能にするのだ。特に裁量労働制拡大など長時間労働の合法化が狙われている。 報告書には「労働者性の判断基準は新しく作る」「過半数代表者制は抜本改正する」とある。これもデロゲーションのためだ。「(デロゲーションを有効に弊害なく機能させるには)それを支える実効的な労使コミュニケーションを行える環境が整備されていることも必要」とする。 フランスの先行改悪例フランスのマクロン大統領の「改革」(17年の労働法改定)は、法律を「原則枠組み」に留めて、具体的な要件・効果を労使協定に委ね、合意が整わない場合は行政命令で補完するという手法がとられた。たとえば、 団体交渉・労働協約システムの改革では、法律は「企業別協定が産業別協約に優先する」と大枠のみを規定。具体的な適用範囲(賃金、労働時間など)や手続きは明示しない。企業内で過半数組合の署名または従業員投票で過半数支持を得た協定(労働時間の延長や休日取得ルールの変更など)による現行産業部門別協約の上書きが可能になる。労使合意が得られない場合、政府は委任立法で行政命令を出す。 解雇ルールについて見ると、法律上の原則は「不当解雇の補償金に上限を設ける」と規定するが、具体的な算定基準は示さない。企業別協定で「解雇補償金の算定式(勤続年数に応じた月数上限の設定等)」などを具体化する。協定未締結時は、委任立法で法定上限(勤続30年で最大20か月分)を適用する。 「マクロン改革」は実質的に使用者優位のルールが蔓延(まんえん)する可能性を開いた。現在、労働政策審議会で法案作りが進む労基法解体もこの「改革」に似る。 日本の労基法解体攻撃がよりひどいのは、資本の意のままとなる組織との「労使合意」で法定基準を切り下げても合法化されることだ。このとんでもない「労基法解体」反対を参院選の争点にしなければならない。 |