2025年08月15日 1883号【広がるタワマン反対の声/市民参加のまちづくりへ/東京・北区】 |

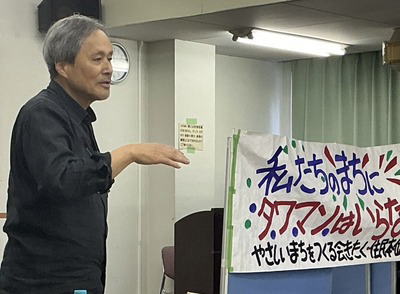

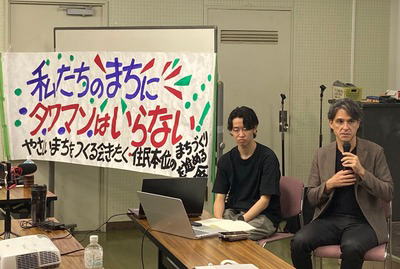

| 赤羽駅東口の再開発をめぐり5月中旬、「まちづくり基本計画(案)」の教室型説明会が初めて開かれた。 基本計画(案)に具体的な設計・構想は一言も記載されていない。しかし、推進派の下心は「大街区化などによる都市機能の更新を図ることで高度利用を促進…民間開発を誘導…」と明白だ。容積率500〜600%の重点区域は「低層の建物が8割以上。平均容積消化率は約260%」で「容積率を消化できていない」と数値まで示して再開発地域の高度化を促している。 説明会は縛りだらけ。2日連続開催なのに参加できるのは1日のみ、事前申し込み制、発言は3分、時間は1日各2時間―「市民の声を聞く」からかけ離れている。にもかかわらず2日間で192名が参加し、タワーマンション建設・赤羽小学校移転・赤羽公園縮小に反対、疑問、怒りの声が圧倒的多数を占めた。 「どんな建物になっていくのか分からない」「公園・小学校は残してほしい。貴重な緑、大切な遊具。子どもが犠牲にならないように」「超高層マンションは液状化のとき危険と知らせるべき」「住民のまちづくりの勉強会にステークホルダーや区の担当者も参加すべき」「新たな会議体の選考から地権者は外すべき」「時間が足りない。再度の説明会を」…。小さなお子さんも「大事な遊び場、赤羽公園をなくさないで」と一生懸命訴えていた。 区の回答は「赤羽駅前にふさわしい土地の合理的な高度利用を図る」「基本計画を撤回する考えはない」など。意見提出者49名・264件に及んだパブリックコメントにも「今後の参考とさせていただく」「都や北区の上位計画に沿って進める」などと何のためのパブコメかと疑いたくなる。 市民の関心集めた講演会ポーズだけの説明会・パブコメに対して私たちは講演会「市民参加のまちづくりのすすめ」を2回開催。計79名が参加した。現在の再開発を鋭く批判する講演で、どのような修復型まちづくりをしていくのか数々のヒントを得られた。5月はドイツ・バイエルン州建築家協会の水島信(まこと)さん。「住みづらいところを住みやすくするのがまちづくり」「他人の日照・採光・風通しを犠牲にした高層建築は自分の権利しか主張していない。日本の建築は弱肉強食状態」「ドイツは建ぺい率0・6、容積率120%と、自力で登って降りられる高さが基準。新たな開発・建設には議会の承認、住民公聴会での賛同が必要だ。多数決は犯罪」と話し、住民主体のまちづくり図の作成を推奨した。 6月は建築家で慶應義塾大学教授のホルヘ・アルマザンさん。「新宿ゴールデン街など個人事業主が作り上げてきた街並みは自由度が高く、生き生きとした公共空間になっている、人と接する道や出入口が多く、出会いも多い。今の再開発は景観の均一化を招き、公開空地でも飲食禁止。公共空間が私物化されている」と、赤羽せんべろ横丁の素晴らしさを教えてくれた。 2回の講演会ともチラシを見て初めて参加する人も多く、市民の関心の高さを改めて感じた。 都議選でもタワマン反対6月22日の都議選では、市民と野党の共同候補せいの恵子さんが勝利。せいのさんは「住民の生活より儲けを優先するまちづくりは北区でも。十条や赤羽の駅前で進むタワマン建設に多くの懸念の声が上がっている。私は、まちの魅力を残し、コストも節約できる修復型のまちづくりに切り替えること、家賃補助制度の創設などで『住み続けられる東京』をめざす」と訴え続けた。私たちも「タワマン誘致の再開発反対」の横断幕を掲げ、応援弁士・シール投票を精力的に担った。推進派は2年かけて基本計画を作る予定だ。私たちは教室型説明会・パブリックコメント・講演会・都議選で示されたタワマン反対の声を第4次署名や学習会・講演会、再度の説明会の開催などでさらに広げる。そして市民参加のまちづくりを実現していきたい。 (東京 やさしいまちをつくる会きたく 辻俊介)    |