2025年09月19日 1887号【深刻化する格差と貧困/消費税減税・廃止は待ったなし/大企業・富裕層の適正負担で可能だ】 |

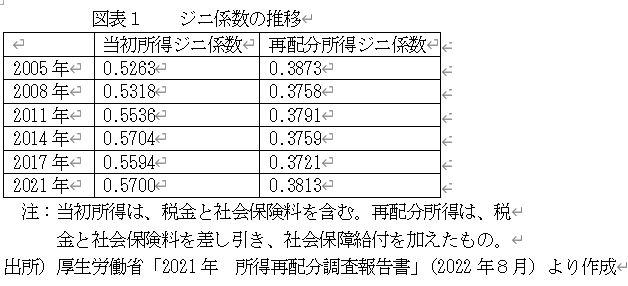

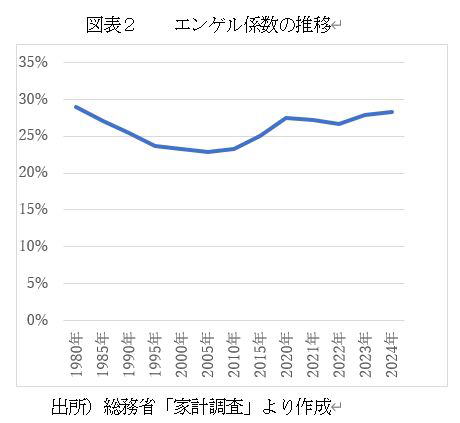

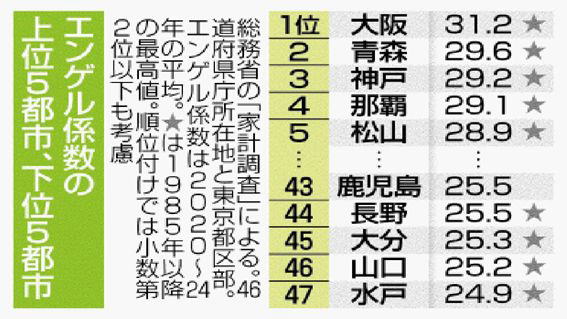

| アメリカ労働総同盟・産別会議(AFL―CIO)の調査によると、大企業の経営者と労働者との賃金格差は2024年では平均285倍、最大がスターバックスの6666倍だった。同社CEO(最高経営責任者)が年収9781万ドル(約142億円)であるのに対し、従業員の平均年収(中央値)は1万4674ドル(約213万円)(7/25日経)。CEOの年収は従業員6666人分。一人に換算すると666年も働いてやっと同額という、とてつもない格差だ。 日本ではどうか。上場企業を対象にした調査によれば、「従業員と役員の間に10倍以上の年収格差がある企業は253社、役員の平均報酬額が1億円以上の会社は137社」(「東洋経済オンライン」24年12/26)となっている。メディアも「従業員と役員の間の格差が少ないとされてきた日本でも、徐々に差が広がってきている」(同)と指摘するように、資本主義の搾取構造の深化は共通だ。 統計でも広がる格差ジニ係数という指標がある。これは、国全体の所得などが各世帯にどれくらい平等に分けられているかを示す。係数が0に近ければ所得格差が小さく、1に近いほど格差が大きい。0・5を超えると是正が必要なレベルとされる。限界があるものの、貧富の格差の傾向を見るには有効なものだ。図表1では、最近のどの年も当初所得ジニ係数は是正が必要な0・5を超え増加傾向にあること、再配分所得ジニ係数が比較的横ばいなので一定の社会保障給付の効果を見てとれることだ。とはいえ、再配分所得ジニ係数でもOECD(経済協力開発機構38か国)平均0・314より高く、日本は格差の大きい国だ。 21年の再配分所得ジニ係数の増加には、社会保障給付削減の影響がある。今後も削減攻撃が続けば再配分所得が減少していく。さらなる格差拡大が予想され、貧困化が進むことになる。 当初所得ジニ係数が増加しているのは、労働者の賃金が上昇していないことに加え、税金と社会保険料の影響がある。所得税の累進度合いが緩和されてきたため、富裕層は減税され負担が軽減された。一方で、中間層以下はそうした「恩恵」がないまま負担している。所得税でも逆進化が強まり、しかも社会保険料でも負担度が高まっている。  もう一つの指標にエンゲル係数がある。エンゲル係数は、家計の消費支出に占める食料費の割合を示す。所得が低ければエンゲル係数が高くなるので、そこから生活の実態と貧困の状態が見えてくる。 1960年代から78年まで30%台であったものが20%台になり、05年は22・9%。その後、徐々に上がっていき、24年には28・3%と再び30%台に近づいている。都市別では大阪市が31・2%となるなど、生活の困窮度が高まっている。 高齢化による収入減、非正規雇用の増加による所得低迷、食料費の急上昇が進行し、エンゲル係数の上昇傾向が強まることは間違いない。所得が伸びない中で、コメ価格をはじめ食料費の上昇は際立っており、その比重が大きくなるからだ。   政策転換で収入を増やす格差を和らげて物価高に追い付くには収入を増やすしかない。何より欧米各国のように労働者の闘いで大幅賃上げを実現することだが、政策として何を要求するか。その一つが、低所得者により強い負担になっている消費税の減税・廃止だ。5%の減税は5%の収入増となり、この間のインフレ率を上回る。消費を呼び起こすので経済の好転も見込まれる。ただちに必要だ。消費増税分を財源に実施されてきた富裕層・大企業への不当な減税、不公平税制をただし、応分の負担を求めることだ。収入に応じた適正な所得課税(金融所得課税の強化など)を行う、法人税では大企業に有利な優遇税制があるので優遇税制の廃止によって法人税収を増やす。 さらに、財政支出の根本的転換も必要だ。「聖域」化する巨額の軍事費の削減、原発など無駄な公共事業費の削減で財源を生み出す。こうした声を強め、行動し、社会の変革を迫ろう。 |