2025年11月21日 1896号

【高市首相の「労働時間規制緩和」指示/資本の意に応える〝馬車馬のように働け〟】

|

高市早苗首相は10月21日、現行の労働時間規制の緩和検討を上野賢一郎厚生労働相に指示した。新閣僚への指示書に「心身の健康維持と従業者の選択を前提」としつつ「働き方改革を推進するとともに、多様な働き方を踏まえたルール整備を図ることで、安心して働くことができる環境を整備する」と明示した。

この首相の指示は、2019年施行の「働き方改革関連法案」で労働基準法に定められた、残業時間の罰則付き上限規制を緩和しようとするものだ。自民党総裁就任演説(10/4)で高市が発した「もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます」は、やはり全労働者に向けたものだったのである。

過労死生む上限規制撤廃

現在、労働者側代表との合意(36〈サブロク〉協定)によって設定される残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間である。ただし、「臨時的な特別の事情」がある場合は年720時間(休日労働を含めば960時間)までは延長可能とされる。単月で100時間、複数月にまたがれば平均80時間を超えてはならず、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6か月が限度とされ、この規制の違反には刑事罰が科される。

この規制の上限は「発症前1か月で100時間を超える」「発症前2〜6か月の平均で月80時間を超える」という過労死ラインそのものである。このような緩い規制すら守らない使用者も現実の企業にはあふれている。政権与党がやるべきは、罰則付き上限規制を社会に浸透させることであり、残業上限規制を緩和するなど断じてあってはならない。

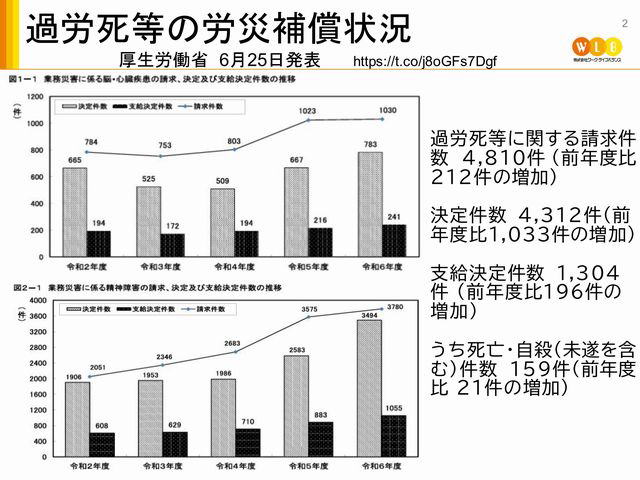

厚生労働省は6月25日、2024年度の「過労死等の労災補償状況」を発表した。過重労働や仕事のストレスによる死亡や疾患といった「過労死等」の労災認定の件数は、前年度より196件多い1304件で過去最多になったと明らかにした。罰則付き上限規制が発効しても、なお過労死は増え続けているのだ。

(クリックで拡大) (クリックで拡大)

裁量労働制の拡大狙う

首相の指示の中に、「従業者の選択」という表現がある。上限規制に対し、個人の希望を尊重すべきとの名目で「例外をもうけるべき」とするが、これではまったく規制の意味がない。

たとえ〝大好きな仕事〟で長時間労働したとしても、脳心臓疾患による過労死や、精神疾患となってしまうことは珍しくない。だからこそ、労働者個人の意思を無視しても、労働基準法による一律の規制が入る強行法規となっているのだ。

首相指示から想定されるのは、裁量労働制の拡大である。現在、労働政策審議会労働条件分科会の中で、労基法の見直し議論に乗じて経営側が裁量労働制の拡大を強硬に主張している。

もう一つの流れとして、内閣府が設置する規制改革推進会議は、5月の第23回会議で「規制改革推進に関する答申」をとりまとめた。その中に「スタートアップの柔軟な働き方の推進」として、スタートアップ企業や関係団体の声をうけたとして次の項目が挙げられた。

▽企画型裁量労働制(労基法38条の4)を導入する際の手続負担が制度導入の障壁になっており、また、業務内容や役割の変化が大きいために専門業務型裁量労働制(同法38条の3)が適用できない▽一定の要件を満たす場合には時間外労働の上限規制の柔軟な運用を認めてほしい―などをもとに、厚労省に対し、裁量労働制の「適正な活用」等、スタートアップにおける柔軟な働き方に資する検討を開始することを求めている。

こうした要求は、労働者の生命・健康を著しく軽んじるもので到底容認できない。「スタートアップ企業」とは何か、についての法的規定が存在しないことから、この規制緩和が現実となれば、全国の多くの企業に蔓延することは必至だ。

* * *

「資本は社会から強制されることのないかぎり、労働者の健康や寿命をかえりみない」(カール・マルクス)と言われるが、今それがむき出しになりつつある。

労働者の健康や生命を守るために、労働組合・ユニオン・過労死家族の会などと連帯して「社会からの強制力」を作り出し規制緩和を阻止しなければならない。

|

|